Mit der Übernahme des Ritornellthemas in das Solo

entstand die Notwendigkeit, Mittel zu finden, um

von der ständigen Wiederholung des Themas – vor

allem in Violinkonzerten – abzulenken. Für die

frühen

Konzerte traf Riepels Bemerkung (Joseph Riepel,

„Anfangsgründe zur musikalischen

Setzkunst“, Regensburg/Wien 1752,

S. 27) über das verkürzte erste Mitteltutti bzw. das

nicht mit dem Thema

beginnende zweite Mitteltutti „damit der Anfang des Themas

nicht gar so oft

angehört dörffe werden“ durchaus zu.

In den Oboenkonzerten von

Opus VII und Opus IX

war ein klanglicher Kontrast durch den Wechsel von Ripieni und

Solo-Blasinstrument (Oboe[n]) gegeben. Die Violinkonzerte von Opus IX

kennen

die Problematik der Thema-Identität nicht. Erst in den

Violinkonzerten Opus X

steht Albinoni vor der Aufgabe, die Ritornelleinsätze

gemäß Riepel zu

variieren. Als vortrefflicher Kenner des Kontrapunkts stellt Albinoni

dem

Hauptthema und den Gegensätzen kontrapunktierende

melodisch-motivische

Abschnitte simultan gegenüber. Infolge der

Themaidentität von Ritornell und

Solo ergibt sich, dass auch das Solo von dem jeweiligen Abschnitt

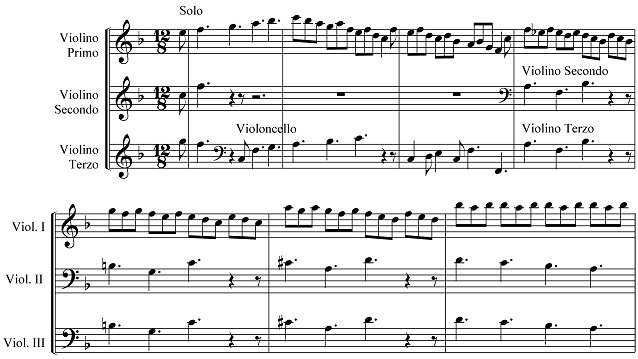

‚begleitet‘ wird. Im ersten Satz von Concerto 8 übernimmt ab Takt 17 die 2. Violine

die Bassfigur von Takt 1ff. und sekundiert das Ritornell-Thema der

Solo-Violine (vergleiche Partiturseite 1 von Concerto 8, Satz I).

Albinoni, Opus X, concerto 8, 1. Satz

Bei den Italienern war eine Begleitung auch durch Violinen nichts Außergewöhnliches. Vivaldi verwendet sie häufig in seinen Opern, wenn die dramatische Situation besonders zarte Farben verlangt (Walter Kolneder, „Die Solokonzertform bei Vivaldi“, Straßbourg/Baden-Baden 1961, S. 102).

Albinoni, Concerto III aus der

Sammlung „Harmonia Mundi“, 3. Satz, T. 13-19

Albinoni verwendet den F-Schlüssel für die Violinen sehr selten (möglicherweise enthalten die Opernpartituren Albinonis zahlreiche Beispiele), so zum Beispiel im dritten Satz des F-Dur-Konzertes, dem dritten aus der Sammlung „Harmonia Mundi“ (Exemplar der Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique, Bruxelles).

Damit wurde der Violinist auf die Funktion seiner Stimme hingewiesen. Diese Praxis hatte eine musikalische Bedeutung. In Deutschland nannte man eine solche Stimme Bassetchen. Quantz („Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen“, Berlin 1752, XVII, II §34) unterscheidet bei den begleitenden Violinen, ob es sich um eine Mittelstimme, eine mit der konzertierenden sich abwechselnden Stimme oder um ein Bassetchen handelt. „Bei den Mittelstimmen muß er (der Violinist) die Stärke des Tones sehr mäßigen. Wenn er etwas abwechselndes hat, kann er stärker, das Bassetchen aber noch stärker spielen.“

Albinoni, Opus II, Concerto 4, 1. Satz

Wesentlich für die Frage nach der Anlage und der Thematik der Soli ist in Opus X, z. B. im Konzert Nr. 8 g-Moll, die Übereinstimmung von Tutti- und Solovordersatz. Welche Entwicklung zu dieser, für die Albinonischen Konzerte von Opus IX und X (zum Teil auch in Opus VII) typische Themenbildung des Solo führte, wird nachfolgend zu untersuchen sein.

Ausgangspunkt hierfür ist die von Schering für die Vivaldischen Konzerte gegebene Einteilung des Solocharakters in „das brillante und nichtssagende“ Figurenspiel in Dreiklängen, die „wörtliche“ Aufnahme des Tuttimotivs und das Aufgreifen eines völlig neuen, aber charaktervollen Gegenthemas (Arnold Schering, „Geschichte des Instrumentalkonzertes bis auf die Gegenwart“, Leipzig 1905, S. 87).

Diese Einteilung in thematisches und nicht-thematisches Solo reicht für das Erkennen der Entwicklung des Solos nicht aus. Die Grenzen zwischen den drei oben genannten bzw. den beiden eben genannten Möglichkeiten der Sologestaltung sind fließend. Der Grad der Selbstständigkeit eines Solothemas ist unterschiedlich, ebenso die thematische Tendenz eines figurativen Solos.

Von den sechs Konzerten in Opus II von Albinoni enthalten acht Sätze Soli des Violino primo (siehe Concerti, Satzfolge). Formal uninteressant sind hier die beiden Presto-Sätze in den Konzerten Nr. 2 und 6 und der dritte Satz aus Nr. 2 (Corrente) bzw. Nr. 4 (Gigue). So verbleiben in Opus II noch vier Anfangssätze mit Violinsoli. In ihnen erfolgt innerhalb der Struktur des Satzes die Zuordnung des solistischen Elements an die figurative Fortspinnung; d. h. Ausgangspunkt der Satzbildung ist die Abfolge: thematischer Vordersatz und figurative Fortspinnung, wobei die thematischen Vordersätze stets von den Ripieni gespielt werden, während das Solo die figurative Sequenz benutzt. Das Ritornellthema in der Dominante (!) übernimmt die Funktion des Vordersatzes, ihm folgt die figurative Fortspinnung; im fünften Konzert nicht modulierend, im sechsten dagegen die Tp ansteuernd, ohne dass jedoch das Tutti-Ritornell einsetzt; die Solopassage führt wieder zurück zur Tonika.

Während das erste Solo des fünften Konzertes ohne jegliche Zäsur in gleichmäßigen Sechzehnteln abläuft, weist das Solo des sechsten Konzertes eine deutliche Gliederung auf. Im sechsten Konzert ist der Bewegungskontrast des einsetzenden Solos deutlich ausgeprägt, beim fünften dagegen kaum; hier wird die Sechzehntelbewegung vom Tutti vorausgenommen. Wesentliche Elemente der Sologestaltung sind Akkordfiguration, Tonumspielungen und Tonleiterausschnitte (häufig mit Terzsprung).

Das Konzert Nr. 5 in C-Dur enthält

im ersten Satz nur ein Solo, Nr. 6 greift im Schlussritornell noch

einmal die

Figurationen der Rückmodulationen, des zweiten Abschnittes der

ersten

Solopassage auf, so dass der Anteil des Solos gegenüber dem

Tutti an der

Satzgestaltung relativ groß ist (Tutti=22 Takte, Solo=22

Takte). Die Konzerte

Nr. 2 und 4 unterscheiden sich von den beiden anderen weniger in der

Anzahl der

Soli (Konzert Nr. 4 enthält drei Soli im ersten Satz), sondern

vor allem durch

die Einordnung in den modulierenden Fortspinnungsteil des

Tonika-Ritornells. Im

vierten Konzert folgt das Solo nicht unmittelbar dem Ritornellthema,

sondern

steht nach einem Fortspinnungsteil. Es ergibt sich hier das doppelte

Verhältnis

von Vordersatz zu Fortspinnung: Vs./Tutti – Fsp./Tutti,

Vs./Tutti – Fsp./Solo, wobei

die Solopassage wesentlich an der Modulation in die

nächstgelegene tonikale

Ebene, der Dominante, beteiligt ist. Am weitesten fortgeschritten zeigt

sich

das e-Moll-Konzert Nr. 2. Es enthält in rudimentärer

Weise alle späteren

formalen Entwicklungen des Albinonischen und wesentliche des

Vivaldischen

Konzertsatzes. Geht man von der Priorität des Opus II aus,

dann bestand die

Leistung Vivaldis also „weniger in einer Veränderung der

strukturellen

Grundlage, als vielmehr in deren Neuordnung und Bereicherung“

(Rudolf Eller,

„Die Entstehung der Themenzweiheit in der

Frühgeschichte des

Instrumentalkonzerts", Leipzig 1961, S. 325). Walter Kolneder

(„Zur Frühgeschichte des Solokonzerts“,

Basel 1962, S. 151) spricht dagegen Albinoni jeden Beitrag zur

Entwicklung von

Form und Gattung ab und glaubt vielmehr, dass er für sein Opus

II „Anregungen

von Torelli und wahrscheinlich auch schon von Vivaldi aufgenommen

hat.“

„Das Tutti als in sich geschlossener Komplex in der Grundfolge Vordersatz – Fortspinnung – Epilog“ (Eller, „Die Entstehung der Themenzweiheit …“, S. 325) ist in gewissem Sinne im zweiten Konzert in Opus II von Albinoni vorgebildet. Das Solo reiht sich zwar an die Tutti-Fortspinnung an, jedoch erst, nachdem ein in sich geschlossenes Tutti voranging. Die Wiederholung des Ritornellthemas in der Tonika scheint eine typisch Albinonische Anlage zu sein. Albinoni meidet in vielen Fällen den Kontrast, wo Vivaldi ihn sucht. Das in sich geschlossene Solo, das unmittelbar dem abkadenzierten Tutti gegenüber gestellt wird, findet man bei Albinoni relativ spät. Man muss wohl davon ausgehen, dass er den allzu offenen Kontrast bewusst gemieden hat. Als Beleg für die zahlreichen Beispiele, in denen Albinoni dem Solo durch die Ripieni gewissermaßen die Schlusskadenz aus der Hand nehmen lässt, vergleiche das obige Beispiel zu Opus II, Concerto 4, 1. Satz.

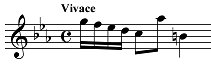

Folgerichtig entwickelt Vivaldi die Form weiter. Im ersten Satz des

dritten Konzertes aus Opus III z. B.

scheint er das Schema vom Anfangssatz des zweiten Konzertes aus Opus II

von

Albinoni zu verwenden. Letzterer lässt einem in sich

geschlossenen

Tutti-Ritornell mit Thema und Fortspinnungen abermals den Vordersatz

(Thema)

und Fortspinnungen in der Tonika folgen, wobei die Modulation in die

Dominante

zwischen Tutti und nachfolgendem Solo aufgeteilt wird. Albinonis

Anfangstutti

umfasst 16 Takte.

Vivaldi baut die annähernd gleiche Anlage auf 29 Takte aus.

Das

Ritornell ist stärker gegliedert

(a;b;c;d;e) und enthält bereits das erste Solo (e). Die vier

Soli

(zwei im Eröffnungstutti, das dritte nicht in der Dominante,

sondern in der Dp von zwei

Ritornellthemen in der gleichen Stufe eingerahmt, das vierte im

Schlusstutti) verwenden im Wesentlichen gleiches figuratives Material:

Intervallsprung mit

nachfolgender Wechselnote im ersten Solo, mit gelegentlichen

hinzukommenden Tonleiterausschnitten im zweiten beziehungsweise

Akkordbrechung im dritten und

nahezu tongetreuer Wiederkehr im vierten Solo.

Auch

bei Albinoni ist das

Gemeinsame der Soli im ersten Satz des vierten Konzertes die

Sechzehntelfiguration gegenüber den Viertel- und Achtelwerten

im Ritornell. Die

Soli sind im figurativen Material unterschiedlich, besonders das dritte

Solo

weist keinen Bezug zum ersten auf. Deutlicher gegliedert ist die

relativ lange

Solopassage im ersten Satz des sechsten Konzertes. Hier folgen einander

Akkordfiguration, eine Variante eines Gegensatzes aus dem

Fortspinnungsteil des

Ritornells und Intervallrepetitionen in Verbindung mit Figuration aus

der Fortspinnung,

wobei der letzte Abschnitt in wenig veränderter Form im

Schlusstutti noch

einmal verwendet wird. Die einzelnen Soloepisoden sind bei Albinoni

homogen,

ihnen fehlt – im Gegensatz zu Vivaldi – jegliches

Profil. Die Soli des Opus II

finden nicht die Kraft zum thematischen Kontrast, sie erwachsen als

Fortspinnungen dem Tutti (Opus II, Nr. 2_I) und kehren nach

‚nichts-sagendem Figurenspiel‘ wieder in dasselbe zurück,

oder sie bilden, wie im

vierten Konzert, einen Bewegungskontrast zum Tutti.

Die spieltechnischen Anforderungen an den Solisten sind unbedeutend,

der Solist tritt nicht hervor.

Das ändert sich erst im Zusammenhang mit der Herausbildung

eines thematischen

Solos. Der entscheidende Abschnitt, den es zu entwickeln galt, war der

Solobeginn, war das Glied, das dem Tutti unmittelbar folgt. Seine

Entwicklung

führte zur Individualisierung des Themas. Das Solo steht am

Ende dieses

Prozesses gleichberechtigt dem Tutti gegenüber. Die

Veränderung vollzieht sich

vom figurativen Solo über das plastisch-motivische zum

thematischen Solo. In

der Mehrzahl der späten Konzerte Albinonis finden wir die

Identität von Tutti-

und Solothematik.

Zunächst war das homogene figurative Solo in eine profiliertere Anfangsgruppe und bloße Figuration aufzulösen. Einen ersten Schritt finden wir im vierten Konzert von Opus V (1707). Das erste Solo, das erst sehr spät nach dem dritten Ritornelleinsatz eintritt, enthält zwei unterschiedliche Gruppen; eine Sequenz über vier Viertel sowie eine Sequenz von jeweils vier Sechzehnteln, die sehr bald vom Tutti fortgeführt wird.

Der vorzeitige Tutti-Einsatz ist eine typisch Albinonische Eigenschaft und berührt den eigentlichen Fakt der Gliederung in zwei Gruppen nicht. Die erste Gruppe weist deutliche Bezüge zum Ritornellthema durch den absteigenden Tonleiterausschnitt auf und wiederholt dreimal das gleiche Motiv. Die zweite Gruppe steht dazu in einem – wenn auch geringen – Fortspinnungsverhältnis mit zwei figurativen Elementen. Ähnlich ist das erste Solo im Anfangssatz des fünften Konzertes angelegt. Hier weisen beide Abschnitte auf die Verwandtschaft mit dem Ritornell hin. Das dritte Solo in diesem Satz nimmt sogar den Themenkopf des Ritornells auf.

Den nächsten Schritt zur Individualisierung des Solothemas finden wir z. B. in Vivaldis Konzert Nr. 9_I aus dem „L‘Estro armonico“ (Rudolf Eller, Antonio Vivaldi, Instrumentalwerke Heft 3, „L‘Estro armonico“, hrsg. von Karl Heller, Leipzig 1973). Der Vordersatz des Solos ist prägnant formuliert, seine Wiederholung entfällt. Der Fortspinnungsteil enthält zwei Gegensätze. Damit ist die Struktur des Ritornells auch für das Solo gültig geworden.

Albinoni baute das Solo in den Konzerten der mittleren Periode im Wesentlichen wohl unter dem Einfluss Vivaldis aus. Unbekannt sind ihm jedoch die weitaus solistischer angelegten Konzerte des Opus VIII (1709) von Torelli gewiss auch nicht gewesen, denn die thematische Verwandtschaft zwischen dem ersten Satz des achten Konzertes in c-Moll und dem Konzert in d-Moll von Albinoni, das in einer zeitgenössischen Abschrift (SLB Dresden, Sign.Mus.2/0/1, 27, einst CX1227) vorliegt, ist unverkennbar:

|

|

Bemerkenswert bei Torelli ist vor allem die Freiheit in der Gestaltung des Solos. Der stets nur vom Basso begleitete Violino concertante eröffnet z. B. den ersten Satz. So ist schon in der Besetzung ein gewaltiger Kontrast zum nachfolgenden Tutti geschaffen.

Ein ähnlich starkes Kontrastieren finden wir auch in den Konzerten des Opus III von Vivaldi. Die Konzerte Nr. 1_I und Nr. 10_I weisen in ihrer solistischen Eröffnung des Satzes deutliche Gemeinsamkeiten zum Beispiel mit dem Konzert Opus VIII, Nr. 2_I von Torelli auf. Beiden Komponisten gemeinsam ist auch die auf den Basso continuo reduzierte Solobegleitung. Derartige Merkmale sind bei Albinoni recht selten zu finden. Das zwölfte Konzert seines Opus V enthält einen zaghaften Ansatz für die solistische Satzeröffnung. Die Begleitung beschränkt sich auf die in Terzen darunter liegende Stimme des Violino I de Concerto, wodurch die solistische Wirkung jedoch wesentlich gemildert wird. Andere Zeitgenossen, Alessandro und Benedetto Marcello, neigen stärker – wie Torelli und Vivaldi – zur Solobegleitung durch den Basso continuo.

Der Ausbau des Konzertsatzes und innerhalb dessen vor allem die Erweiterung der solistischen Episoden unter dem Einfluss der Zeitgenossen erfolgt in starkem Maße in den Konzerten von Opus VII. Das Violinkonzert Nr. 10_I (In der SLB Dresden liegt eine zeitgenössische Partiturabschrift, die einige Abweichungen von der vorliegenden Druckfassung aufweist. Möglicherweise ist dieses handschriftliche Exemplar eine frühere Fassung.) enthält bereits im Anfangstutti zwei Solopassagen; die erste setzt als Fortspinnungsteil zum Vordersatz des Tuttiritornells ein und schließt in der Tonika. Darauf folgt ein Tutti-Fortspinnungsteil, er wird unterbrochen von 2 1/2 Takten Solo in Doppelgriffen und anschließend mit neuen Elementen fortgesetzt. Das erste Solo ist in seinem figurativen Ablauf völlig homogen, weist in sich keinerlei Gliederung auf. Es geht in seiner Bedeutung und in der formalen Stellung innerhalb des Satzes kaum über Opus II hinaus. Erst die Oboenkonzerte vollziehen den Schritt zur thematischen Selbstständigkeit und damit zu einer Gestaltung des Solo, die auf ähnliche Weise erfolgt, wie die des Ritonells: Vordersatz (Thema) – Fortspinnung – Gegensätze.

Die beiden Extreme, nach denen man nun die Soli unterscheiden kann, nämlich in solche, die das Ritornellthema übernehmen und in solche, die ein eigenes Thema aufstellen, schließen ebenso wie die frühere Trennung in unthematisches und thematisches Solo, die zahlreichen Zwischenstufen nicht aus. Die Gegenüberstellung der Themen von Tutti und Solo in den Konzerten für eine Oboe zeigt die schrittweise Annäherung bis zur völligen Identität des thematischen Materials (gleichwohl darf man diesen Wandel nicht unter chronologischen Gesichtspunkten sehen).

Ein nach dem Muster des Tutti angelegtes Solo in Vordersatz - Fortspinnung - Epilog zeigt das D-Dur-Konzert recht deutlich:

Die motivisch-thematisch interessanteste Sologestaltung weist das achte Konzert in Opus VII auf. Man kann im ersten Satz geradezu von einem Werden des Solothemas sprechen. Die vorwiegend in Sechzehnteln verlaufende Tutti-Eröffnung setzt sich vorteilhaft vom prägnanten ersten Solomotiv ab (T. 9). Wie die einzelnen Motive variiert und aufeinander bezogen werden und sich dabei zu einem Thema formieren, um damit die Reprise zu eröffnen, weist geradezu auf klassische Techniken der späteren Zeit. Das erste Solo innerhalb des Anfangstutti umfasst zwei Takte (T. 9-10, siehe NB unten), das zweite, auf drei Takte ausgedehnt, moduliert in die Dominante (T. 14-16). Das dritte Solo umfasst sieben Takte (T. 21-27) und variiert das motivische Material, indem es den zweiten Halbtakt (von Takt 21) wiederholt und mit einer Durchgangsnote bereichert (T. 22), außerdem kommt in T. 25 eine durch ihre fallende Linie neuartige Figur hinzu. Der folgende Soloeinsatz beim Auftakt 31 konzertiert mit den Violinen, indem Abspaltungsmotive einander abwechseln, sowohl aus dem Ritornell als auch aus dem Solothema. Die Vorbereitung zur Reprise (T. 41 ff) zeigt wiederum das typisch Albinonische Bild. Das Kopfmotiv des Solothemas wird nicht dem Einsatz in der Tonika vorbehalten, sondern erklingt unmittelbar zuvor (T. 49) in der Dominante. Die Intervallrepetitionen der Violine I (ab T. 45) gehen bei diesem Einsatz zusammen mit der zweiten Violine in Tonrepetitionen über (T. 49) und markieren den Höhepunkt.

Wenn auch eine derartige Synthese der solistischen Episoden in der Reprise nur in diesem Konzert nachgewiesen werden kann, so macht sie doch veränderte Tendenzen im Schaffen Albinonis deutlich.

In

den Konzerten Opus IX

entspricht die Anlage der Soli ungefähr der Gliederung nach

der Besetzung. Die

Violinkonzerte verwenden in den Soloepisoden kein thematisches Material

vom

Ritornell, sondern beschränken sich auf Figurationen,

Intervallrepetitionen,

Akkordbrechung mit oder ohne Sequenzierung, wobei die Gliederung

innerhalb

eines Solos zwar erkennbar ist, jedoch keine prägnante

Anfangsgruppe aufweist.

Bestimmte Elemente des ersten Solos kehren gelegentlich in den

späteren wieder.

Die Oboenkonzerte Nr. 5, 6, 8, 11 und 12 verwenden Ritornellthematik für das Solo sowohl im

ersten als auch im

dritten Satz; die übrigen, Nr. 2, 3 und 9, lehnen sich mehr

oder weniger an

das Tuttithema an, indem sie ein rhythmisches Motiv aus dem Thema

aufgreifen

(Nr. 9), eine Dreiklangsbrechung übernehmen (Nr. 3), oder die

von der

Violintechnik her erfundenen schwierigen Läufe im Tuttithema

durch einfache

Intervallsprünge ersetzen (Nr. 2).

Die technischen Anforderungen an den Violin-Solisten sind – im Verhältnis zu den früheren Konzerten – in Opus X beträchtlich höher. Hier finden wir – im Gegensatz zu den Violinkonzerten von Opus IX – in drei Konzerten, Nr. 8, 10 und 12, Themagleichheit von Tutti und Solo. Das Konzert Nr. 2 enthält im ersten Satz in der Reprise nur ein kurzes Solo (T. 64-70), begleitet von zwei Soloviolinen (T. 64-66) und einem Solovioloncello (ab T. 66 hinzu) und im letzten Satz zwei Soloepisoden. Ebenso unbedeutend ist das solistische Element in den Konzerten Nr. 4 und 6. Die Konzerte Nr. 1, 3, 5, 7, 9 und 11 sind Ripienkonzerte.

Den Konzerten Nr. 8, 10 und 12, die umfangreiche Soli enthalten, ist eine gewisse Konstruktivität, ein Überbetonen des Formalen gemeinsam. Besonders das 8. Konzert hält an einem starren Modell fest, wodurch nur wenig von der Unmittelbarkeit der frühen Konzerte zu verspüren ist. Die Lebendigkeit ist einer genormten Folge von Abschnitten gewichen. Das Ritornell ist in vier Abschnitte gegliedert: Vs. und Gs. I-III. Bei seiner Wiederholung werden Glieder ausgelassen oder umgestellt. Das Solo übernimmt den Vordersatz und das dritte und vierte Glied (Gegensätze). Wohlbedacht lässt Albinoni das zweite, aus Figurationen bestehende Glied aus, um im Solo durch andere Spielfiguren abwechslungsreicher sein zu können.

Diesen Gliedern sind entsprechend dem Ritornell die motivisch-melodischen, kontrapunktierenden Abschnitte aus dem Eröffnungstutti beigegeben. Das erste Solo kann sich kaum von diesem vorgegebenen Schema, das das Ritornell ihm aufzwingt, lösen. Erst der zweiten Soloepisode gelingt es, sich freizuspielen. Motivabspaltungen (T. 46ff), sowohl vom Thema des Vordersatzes als auch seines simultanen Gegensatzes wahren den Zusammenhalt. Nach der Reprise, der verkürzten Wiederkehr des Anfangsritornells, folgt nochmals ein ausgedehntes Solo, das Elemente des ersten und zweiten Solos aufgreift und ausbaut.

Mit der Lösung des Verhältnisses Vordersatz - Fortspinnung, bedingt durch die fortschreitende, allgemeine solistische Entwicklung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gerät das Konzertschaffen der Italiener in eine Phase der Zerstörung des strukturellen Ausgangs der Konzertform. Die Entwicklung der Form stagnierte, eine Steigerung fehlte. Das führte zu einer Aushöhlung und Schablonisierung des Konzertsatzes sowohl in den späten Konzerten Albinonis als auch in denen von Vivaldi, Locatelli, Tartini und anderen.